“今天想和大家分享:‘每天的早起、每页的笔记,看似微小的努力,其实都是在为未来的自己铺路。不要担心此刻的光不够亮,只要持续燃烧,终会照亮属于自己的天空。’”

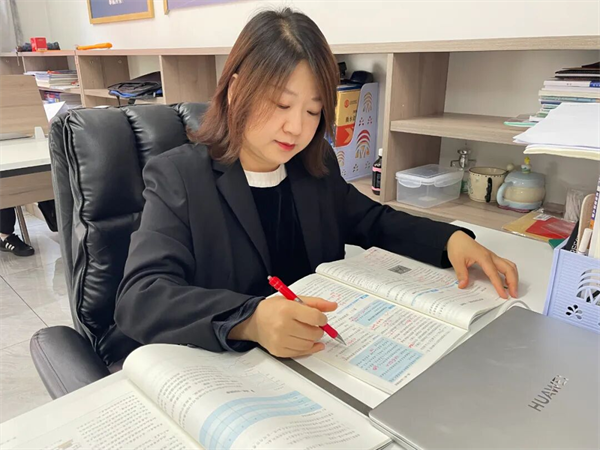

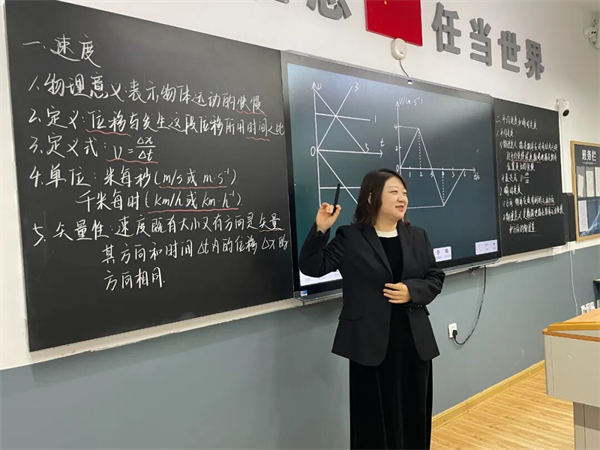

这是张洪敏老师接手高一(5)班的第20天。15年教龄、12年班主任经验的她,用这样充满“仪式感”的日常,让班级悄然蜕变:课堂变得专注,被动学习的学生开始主动提问,就连走廊里的脚步声,都多了几分从容。

“我始终相信‘仪式感唤醒内驱力’,”她说,那些藏在晨光里的卡片、课间的闲聊、班会的话剧,看似微小,却能织成一张温暖的“成长网”,让每个学生都能在其中找到自己的光芒。

“明天我们一起吃早餐!”面对一周迟到三次的学生,张洪敏没有批评,而是递给他一个蓝色闹钟,笑着定下这个“小约定”。第二天清晨,学生准时出现在食堂,手里攥着闹钟:“我调了提前20分钟的铃,再也不会迟到了!”从那以后,这个学生不仅再也没迟到,还主动当起了“晨读提醒员”,每天笑着在教室门口迎接同学。

“高一学生刚经历初高中衔接,对时间管理就像‘握不住舵的船’,批评只会让他们更慌。”张洪敏说,她每天6点30分到教室,不是为了“监督”,而是为了“陪伴”——学生看到老师早已坐在那里备课,自然会静下心来翻书;看到老师用温柔的方式帮自己改正问题,才会愿意主动调整。

她尤其看重“碎片时间”的价值,把这些零散的时光变成“关注学生的窗口”:

午休后13:30-14:00,她会在教室后排批改上午的随堂练习,余光留意每个学生的状态。

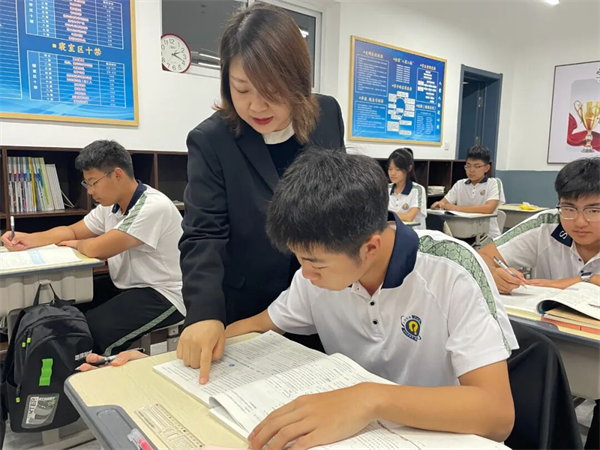

课间10分钟,她有个“每日5人面对面”计划:每天随机找5个学生,各聊1分钟,话题无关成绩,可能是“上节课听懂了吗”“昨天说的胃还疼吗”。

小晚自习17:50-18:10,她不站在讲台“盯着”,而是在教室“踱步观察”:谁反复擦改作业(可能是焦虑)、谁总偷瞄别人的卷子(可能是不自信),她都默默记在心里,课后找机会单独沟通。后来,学生们自发形成了“问题小组”,遇到难题互相讲解,学习效率反而比单独问老师更高。

“这些碎片时间,就像拼图的小块,拼起来就是学生的‘心’。”张洪敏说,20天来,班级*大的变化是“问题不再堆积”:学生的情绪有人听,学习的漏洞及时补,整个班级从“紧张压抑”变成了“有序松弛”。现在,常有学生拉着她说:“老师,今天我能用一分钟和您说说心里话吗?”

高一(5)班的后墙,有一块特别的“今日之星”文化墙:每天由学生投票,选出“进步*大的人”,贴上照片和简短评语。上榜的学生,可能是“作业*认真的人”,可能是“主动帮同学的人”,也可能是“**次勇敢发言的人”。“这不是‘优秀榜’,而是‘成长榜’,想让每个学生都知道,‘进步’比‘**’更值得被看见。”张洪敏说。

教室的图书角也藏着“小心思”:书架上没有摆满厚重的名著,而是整齐摆放着学长学姐的高一笔记和手写励志信。笔记里有“错题分析”“课堂重点”,还有学长学姐标注的“高一易错点”;信里写着“刚上高中时我也怕数学,坚持刷题就会好”“别怕问老师问题,老师比你想象中更愿意帮你”。“这些‘过来人’的经验,比老师说一百句‘加油’都管用。”张洪敏笑着说,有学生在笔记空白处偷偷写了句“原来学长也会做错题,我不用慌了”,这句话让她觉得,班级文化终于“走进了学生心里”。

每天晚上,张洪敏老师会给3位家长发“今日闪光点”微信,内容无关成绩,可能是“今天孩子主动擦黑板了”“他帮同学捡了掉在地上的书”。有家长回复:“原来我的孩子也被这样温柔地看见,谢谢您让我知道,他不止有‘分数’这一面。”

为了培养学生的感恩心和使命感,她还组织了《为中华之崛起而读书》主题话剧班会。学生们自发组建剧组,用一周时间排演了五四运动、西南联大读书报国等场景:饰演五四青年的学生举着自制标语高喊“外争主权,内惩国贼”时,全场热血沸腾;演到联大学生在防空洞里坚持读书时,不少学生红了眼眶。

班会后,学生们自发成立“振兴中华读书会”,每周分享一本红色经典;还有人组织“感恩父母日”,给家长录制感谢视频。有家长说:“孩子**次主动问我爷爷的参军经历,说要带爷爷去北京看升旗。”“*好的教育不是灌输,而是点燃——当他们站在先辈的立场上喊出那些誓言时,爱国就成了血脉里的共鸣。”张洪敏说。

张洪敏和科任老师有个“课间5分钟碰头”的习惯:每天课间,大家凑在一起,同步学生的学习状态和情绪变化。数学老师知道班里有几个学生几何薄弱,主动利用晚自习前的时间,给他们编“小题单”,针对性讲解;英语老师为了及时批改作业,常把作业本带到食堂,边吃饭边批改;她自己则会在语文课后,帮物理老师留意学生的实验器材准备情况。“大家都想着‘多帮孩子一点’,根本不用计较谁做得多、谁做得少。”

为了提升自己的带班能力,她常去听**班主任的课,不仅学“管理方法”,更学“和学生相处的细节”:看到有老师用“小纸条”和内向学生沟通,她也试着用这种方式,发现果然能让学生更愿意敞开心扉;借鉴其他班级“家长互助群”的做法,她组织班里家长分享“亲子沟通小技巧”,让家校合作更顺畅。“每个老师都有自己的‘闪光点’,多学一点,就能给学生多一份帮助。”

“教育是点亮,不是雕刻。”这是张洪敏的教育座右铭,也是她12年班主任生涯的坚守。接手高一(5)班20天,她没搞过轰轰烈烈的“改革”,只是把“仪式感”藏在清晨的卡片里,把“关注”放进课间的1分钟里,把“温暖”融进薄荷糖和话剧里。

*让她感动的,是一个学生在周记里写的话:“原来高中不是恐怖的战场,是有人等我奔跑的操场。”未来,她想带着高一(5)班的学生做好三件事:学会坚持——哪怕每天只进步一点点;学会合作——知道“一群人走得更远”;学会为自己骄傲——明白“成长比成绩更重要”。

在左思高中的校园里,张洪敏就像一个“微光守护者”,用那些看似微小的举动,点亮每个学生心里的光。她知道,成绩或许有高低,但只要让学生感受到“被看见、被期待、被爱着”,他们的成长就会自带温度,而这份温度,终将成为他们人生路上*珍贵的力量。

出品/企划部

摄像/林虹阳

排版/孙红旭

终审/王福