编者按:如果说培养优等生是教育的常态,那么让基础薄弱的学生实现跨越式成长,才是教育智慧的闪光。大庆左思高中自建校以来,始终秉持“精准赋能、个性成长”的育人理念,通过“包保制度”的个性化辅导模式、“严慈相济、科学引导”的管理体系,以及“不放弃每一个学生”的教育初心,帮助无数学生突破自我局限,在高考中书写“低进高出、低进特出、高进优出”的成长答卷。从今天,我们陆续走进2025届毕业生的故事,一同感受左思高中如何让“平凡” 蜕变为“不凡”。

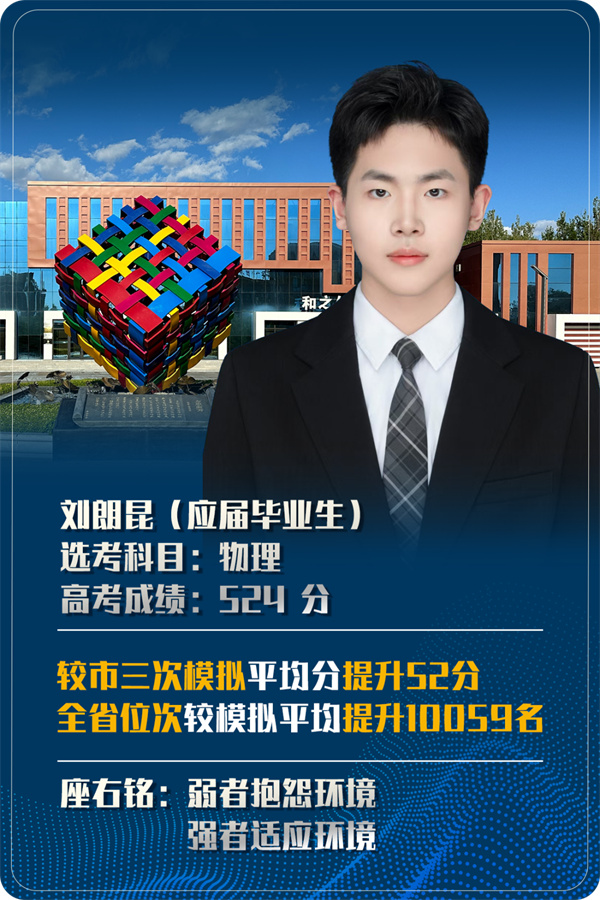

“查分那天我很平静,因为知道这是三年积累的必然结果。”左思高中高三应届生刘朗昆回忆起高考放榜的时刻,语气里带着一种与年龄不符的沉稳。

当屏幕上跳出 524 分的成绩时,他**时间拨通了父母的电话,电话那头的哽咽声,让他突然想起三年前那个站在左思校门口的自己 —— 带着“差十分”的遗憾,也藏着“不甘心”的火苗。

2022年夏天,刘朗昆拿着中考成绩单站在人生的岔路口。“左思给了我另一条路,既然来了,就不能输给曾经的自己。”刚入学时,他发现班里像他一样的学生不在少数——都是有潜力但暂时落后的 “追赶者”。“以前在初中是佼佼者,到了这里,30 个‘刘朗昆’一起竞争,压力瞬间拉满。”这种“高手环伺”的氛围,反而点燃了他不服输的性子:“我的目标很简单,就是成为这个环境里的‘**’。”

高中三年的挑战,比他想象中更具体。“*大的难题是时间分配,课程排得满满当当,总觉得每一科都有漏洞,抓不住重点。”他至今记得高一下学期的一次模考前,看着堆积如山的复习资料,突然有了 “天塌下来”的无力感。正当他手足无措时,包保老师看出了他的焦虑,拉着他在办公室梳理知识点:“别贪多,先搭框架,从大模块到小细节,像剥洋葱一样层层突破。”那天晚上,他按照老师教的方法列了整整三页纸的复习提纲,从物理的力学体系到英语的语法模块,逐一标注薄弱点。“考试结果虽然不是**,但那种‘掌控感’让我明白,学习不是蛮干,而是找对方法。” 从此,“框架式学习法”成了他的秘密武器,错题本上不再是零散的题目,而是按模块分类的 “知识漏洞地图”。

高二那年,一场突如其来的迷茫差点让他半途而废。“和同学闹了矛盾,加上连续几次考试失利,突然觉得很累,甚至想过放弃。” 他休学了一周,每天在外面漫无目的地转,直到刷到一篇关于“孤独” 的文章:“学会享受孤独是强大的象征。”这句话像一道光,让他猛然醒悟:“高中本就是独自攀登的过程,同伴是慰藉,但不是依赖。” 回到学校后,他变了——不再纠结人际关系,而是把更多精力放在课堂上。英语课上,他会追着包保老师问语法细节;物理晚自习,常常是*后一个离开教室的人。“老师说我那时候像‘开窍’了,其实是想通了:真正的对手,从来都是自己。”

在左思的三年,*让刘朗昆难忘的是“包保制度”带来的底气。“每个老师负责 6 名学生,我的问题总能被及时发现。” 有一次小测连续失利,包保老师特意调了他近三个月的错题本,逐页分析:“你不是不会,是太急着求成,忽略了基础题型的反复练习。” 更让他记在心里的,是老师那句带着东北口音的叮嘱:“孩儿,努力就好,我一直都很相信你。”后来老师不再带他的课,但这句话成了他低谷时的“强心剂”。“哪怕晚自习路过她的办公室,看到她在备课,就觉得自己没理由偷懒。”

高三下学期,刘朗昆摸索出了属于自己的节奏:课堂效率必须 “拉满”,跟着老师的思路走,课下用半小时整理笔记;错题本只记 “典型题”,避免陷入“抄题怪圈”;每周六下午雷打不动打一小时羽毛球,“出汗的时候,脑子反而更清醒”。他还记得一个初春的清晨,六点半就到教室刷物理套卷,当核对答案发现正确率超过80%时,朝阳刚好透过窗户照在卷子上,“那一刻觉得,所有的早起和熬夜都值了。”

如今回望三年,刘朗昆说自己*大的变化不是分数的提升,而是心态的蜕变。“以前觉得‘差十分’是遗憾,现在明白,左思给我的不是‘退路’,而是‘跳板’。”他用三个词形容高中生活:“折磨 ——因为要和惰性对抗;突破——因为找到了正确的方向;成长—— 因为终于学会对自己负责。”

对于学弟学妹,他*想说的还是那句座右铭:“别抱怨环境,左思给每个想努力的人留着机会。真的,在这里,你有多拼,未来就有多亮。”